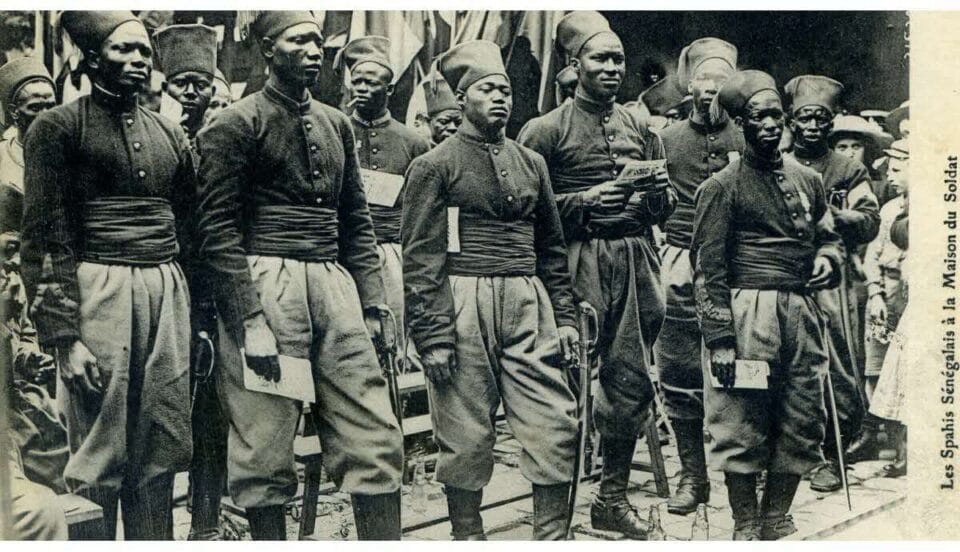

Le 1er décembre 1944, au camp militaire de Thiaroye, près de Dakar, un drame sanglant marqua profondément l’histoire de l’Afrique coloniale et des relations entre la France et ses colonies. Ce jour-là, des dizaines, voire des centaines de tirailleurs sénégalais, ces soldats africains ayant combattu pour la libération de la France pendant la seconde guerre mondiale, furent massacrés par l’armée coloniale française.

Ces hommes, souvent enrôlés de force ou mobilisés sous promesses d’honoraires et de reconnaissance, avaient accompli leur devoir en participant à la libération de l’Europe occupée. Libérés en 1944, ils regagnèrent l’Afrique avec l’espoir de retrouver leurs familles et de percevoir les soldes et primes qui leur avaient été promises. Mais à leur grande surprise, ils furent accueillis par le mépris, l’injustice et, pour certains, la mort.

Le massacre de Thiaroye, commis dans un contexte de revendications salariales et de mécontentement parmi les tirailleurs, reste l’un des épisodes les plus sombres de l’histoire de la décolonisation. Le nombre exact de victimes demeure inconnu et les circonstances exactes n’ont jamais été élucidées. L’armée française a longtemps minimisé l’événement, évoquant des « mutins » réprimés, tandis que des témoins parlent d’une véritable boucherie orchestrée pour briser toute forme de révolte dans les colonies.

Selon le professeur Maladho Siddy Baldé, historien et enseignant à l’Université générale Lansana Conté de Conakry, Thiaroye est une plaie ouverte. « Jusqu’à présent, on ne sait pas combien de corps sont tombés, ni où ils sont enterrés. Et les familles des victimes n’ont jamais pu faire leur deuil. C’est une injustice historique qu’il faut enseigner, mais aussi réparer », affirme-t-il.

Pour les historiens et les militants de la mémoire, Thiaroye n’est pas qu’un événement tragique : c’est aussi un tournant qui a marqué les luttes anticoloniales en Afrique. Le massacre a mis en lumière l’hypocrisie du système colonial, qui, après avoir utilisé les ressources humaines et matérielles des colonies, a renié ses promesses et réprimé violemment toute contestation.

« Ce massacre a montré qu’on ne peut pas faire confiance à une puissance coloniale », souligne Pr Baldé. « Il a aussi envoyé un message aux Africains de l’époque : il fallait se battre non seulement pour l’indépendance politique, mais aussi pour la dignité et la justice », ajoute-t-il.

Alors que ce 1er décembre 2024 marque les 80 ans du massacre, les attentes envers les gouvernements français et africains restent fortes. La France a amorcé une reconnaissance timide en commémorant les tirailleurs sénégalais, mais pour beaucoup, cela reste insuffisant. « Il ne s’agit pas seulement de déclarations », insiste le professeur Baldé. « Le gouvernement français doit aller plus loin : reconnaître officiellement ce massacre comme un crime, expliquer ce qui s’est passé, révéler où se trouvent les corps, et indemniser les familles des victimes ainsi que les pays touchés », fait-il remarquer.

Il appelle également les gouvernements africains, y compris celui de la Guinée, à jouer un rôle actif dans ce processus de mémoire et de réparation.

À Thiaroye, au Sénégal, des initiatives locales tentent de préserver la mémoire du massacre. Mais dans de nombreux pays africains, cet événement reste méconnu, notamment parmi les jeunes générations. Pour Baldé, cette ignorance est une forme de continuité de l’injustice. « Enseigner Thiaroye, c’est enseigner une partie de notre histoire et comprendre les défis actuels de nos sociétés », conclut-il.

À signaler, dans une interview accordée à France 2 jeudi 28 novembre, le président sénégalais Bassirou Diomaye Faye a indiqué que le président français Emmanuel Macron avait officiellement reconnu le « massacre » de Thiaroye le 1er décembre 1944. Une reconnaissance, certes tardive, mais qui en quelque sorte pourrait être perçue comme un début de reconnaissance et de réparation du tort causé à ces tirailleurs qui avaient pourtant joué un rôle fondamental dans la libération de la France.

Thierno Amadou Diallo